Carmina, una buena amiga de hace años, después de muchos sin encontrarnos personalmente, me ha visto en las fotos más recientes que he colgado en Facebook:

-Estás igual, Pepe.

Igual no está nadie en cuentas como las nuestras; pero se lo agradezco. Ese comentario acerca de no aparentar la edad me acompaña desde siempre. Y estoy tan acostumbrado a escucharlo que ya me parece parte de mi propia personalidad. Sinceramente, me jorobaría perderlo por el camino. Sentiría como si me quedara sin algo muy natural en mí. ¿Coquetería? Puede. Los demás me han alimentado la vanidad. Soy un mal acostumbrado por una genética estupenda que, por otra parte, yo no he despilfarrado y he protegido con todos los medios a mi alcance. Una genética que me ha procurado grandes ventajas, como la de ir con mujeres muy jóvenes que para nada se han sentido, ni yendo ni siendo vistas, con un tío mucho mayor que ellas. Puedo asegurar que es una especie de pase de favor o derecho de admisión muy gratificante, aparte de compartir la vida y el amor con algunas de ellas. La última, a la que llevaba una diferencia de diecisiete años, escuchó de una amiga la siguiente pregunta al contarle que yo tenía cincuenta y cuatro:

-¿Es gordo o calvo? Y pudo contestar, menos mal, que ninguna de las dos cosas.

Me atrevo a escribir sobre esto porque soy un hombre sin pudores. Si no temo dejar lo que siento en una canción y hasta a llevarla yo mismo al escenario, imagínense confesar estas cosas. Jamás tuve prejuicios para recurrir a las cremas faciales o los body milk desde que tenía veintipocos, cuando no estaba bien visto como posibilidad del mundo masculino, cuando se levantaban sospechas, cuando pagabas el precio de la murmuración si se te ocurría cuidarte siendo un tío. Y está claro que me adelanté a una época en la que hasta las mujeres han llegado a desear que sus parejas se mantengan bien físicamente.

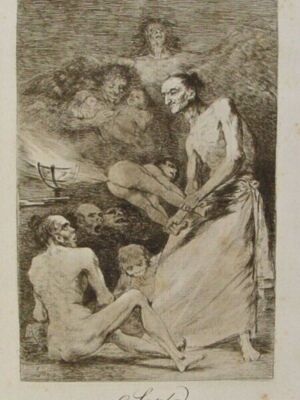

Me conservo. Muchos me dicen ahora que tengo un pacto con el diablo. Se equivocan. Lo que yo tengo es un pacto con la voluntad. Y puedo revelarlo.

Para empezar, pienso que la mayoría de la gente está mayor de lo que le corresponde. Y que deja entrar en su organismo enemigos dedicados por principio a lesionar y malgastar la salud. Yo les tengo cerradas las puertas a cal y canto al tabaco y al alcohol. Lo del tabaco fue insufrible, porque me encantaba, no concebía una felicidad sin los buenos ratos que procuraba un cigarro entre los dedos al hilo de una buena conversación. Otro día hablaré de cómo dejé de fumar. No fue fácil, nada fácil; pero acabé ganando esa guerra. Recuerdo la fecha como si fuera la del día que se terminó la de la Independencia. El 15 de diciembre de 1991. Beber, sin embargo, no fue para tanto, aunque también pasó a la historia. Y como estoy en el tiempo de los antioxidantes, me limito a un buen rioja cuando se tercia. Una o dos copas es como ir a la farmacia.

Como no ignoro que hay ya auténticos exploradores y exploradoras de revistas en las que descubrir trucos de belleza, voy a dar algunos. Bueno, sin pasarme, no de belleza precisamente. Es obvio. Mis trucos no son de belleza, son trucos de entereza, para que las olas del tiempo me derrumben lo menos posible el castillo de arena que es siempre un cuerpo humano. La vida no es más que un tiempo con marea baja al principio y la alta hacia la mitad, desfigurando orillas, mojando toallas, derrumbando torres y haciéndonos retroceder con urgencia.

Naturalmente uno de los trucos básicos de la entereza es el ejercicio físico. Soy un buen corredor de fondo y un gimnasta aceptable, no gran cosa, un simple aficionado a sudar, que ha logrado lo más difícil: hacerlo en solitario, conseguir no depender de nadie que quiera acompañarme o no, según sus ganas diarias. Yo nunca me pregunto si las tengo. Mi cultura no es la del me apetece o no me apetece. Aunque me sienta a rastras, allá voy. Y punto. Disciplina de soldado. Después vuelvo contentísimo, como con un caramelo en la boca, el dulce sabor de haberme superado otro día.

Otra de las grandes bazas es ducharme con agua fría, sin mezclarla lo más mínimo con la caliente, sin templar un ápice. Es para que no se relajen los músculos. A fin de cuentas, son precisamente los músculos el sostén interno de lo exterior. Le debo esta ideíta a Carmelo Millán, que fue mi representante artístico, y me la propuso en una mañana madrileña camino de los estudios de televisión en Prado del Rey. Dicho y hecho. Hasta hoy. Soy así de radical con mis cosas. No hay medias tintas. Y sigo para este método un mandamiento inflexible: el agua tiene que salir fría ateniéndome a la época del año y a la ciudad en la que ocasionalmente pueda encontrarme. Así llegué a someterme a la de París en el mes de diciembre. Llevaré unos veinte años de innegociables duchas de agua fría. Quema grasas superficiales de manera fulminante. Activa la circulación sanguínea como cuando James Bond persigue con su automóvil a otro. Deja el pelo mejor que el de Travolta en Grease. Y salgo del baño que me creo que voy a hacer otra vez la primera comunión. De la próstata ni os cuento. Me resulta ahora curioso, con tantos sobresaltos como cabe imaginar que llevo en el cuerpo, que la última propuesta para mantener la firmeza de los tejidos y evitar su flacidez sea la de la hieloterapia. Carmelo no iba descaminado.

He querido probarlo todo en cremas faciales y aceites corporales. Cada vez que me llegaba un nuevo comentario o la última recomendación de una publicación sobre estética, allá iba yo a experimentar. Pero no he conocido nada igual para cara y cuello que los proteoglicanos. Me los descubrió un gran médico, Eduardo Altolaguirre, mientras cenábamos celebrando el cumpleaños de mi compadre Miguel Caiceo. Son ampollas aceitosas que la piel absorbe enseguida como los arriates secos el riego de una manguera. Muy bien y rápido, porque no aguanto las pringues y encima las advierte quien te ve, como si llevaras la pátina brillante del romano de un paso. Mano de santo lo de los proteoglicanos. ¡Ah! Y el aceite de cómpeta. Ambos productos son reafirmantes y ácidos sanos que eliminan las impurezas y las células muertas.

En cualquier caso -todo hay que decirlo- soy de una familia cuya genética es buenísima. Y sería necio no reconocer lo que me ayuda en mi aspecto, siempre reconocible y esencial, el magnífico y abundante pelo que tengo. Eso es suerte, nací con él y aún sigue en la cabeza. Pero también es verdad que lo he cuidado mucho entregándolo a la tijera de los mejores peluqueros. Un buen corte es fundamental, lo mismo que las plantas han de confiarse a los mejores podadores. Un simple aficionado a la floricultura que no sepa lo que se trae, no ve un buen brote en primavera.

Por último, la existencia de las mujeres, lo que las he amado y lo que ellas me han amado a mí, lo que nos quede aún por amarnos, ha sido decisiva para preocuparme por mi apariencia, por gustarles. En mi incansable interés por ellas, reside el mayor estímulo. Siempre comprendí perfectamente a Luis Miguel Dominguín cuando decía que él no hubiera sido torero si las mujeres no hubieran acudido a las plazas. Yo tampoco me tomaría todas estas molestias que suponen cuidarse, si ese ser especial y fascinante no habitara nuestro planeta.